2024/01/28

【油祖】離宮八幡宮と日本中の荏胡麻油の油商から崇敬される「えごま油」発祥の地へ

荏胡麻(えごま)油、発祥の地「大山崎町」の【あかりのまちだより】冊子を頂きました!!

大山崎町の冊子(あかりのまちだより)を頂きました!!

「えごま油」を販売するには、昔は離宮八幡宮様の許可をもらわないと販売出来ない時代もあったそうです。

新温泉えごま農園も、早く参拝して「えごま油」許可を離宮八幡宮様に頂きたいと願いながら、8月23日「油の日」の翌日に、やっと離宮八幡宮に参拝出来出来ました。

「荏胡麻(えごま)油」のお話を巫女さんから「えごま油」の搾油機「長木」のお話しを長時間伺いました。

「えごま」の話を長々話していると「素敵な資料があります」と巫女さんから【素敵なパンフレット】を頂きました。

この冊子は増版してないので限られた部数しか無い「激レア」物です。本当に嬉しかったです。

新温泉えごま農園にとっては、離宮八幡宮様から頂いた「あかりまちだより」は一生の宝です!!

2015年発行の大山崎町の「あかまちだより」をブログに書き出してみました。

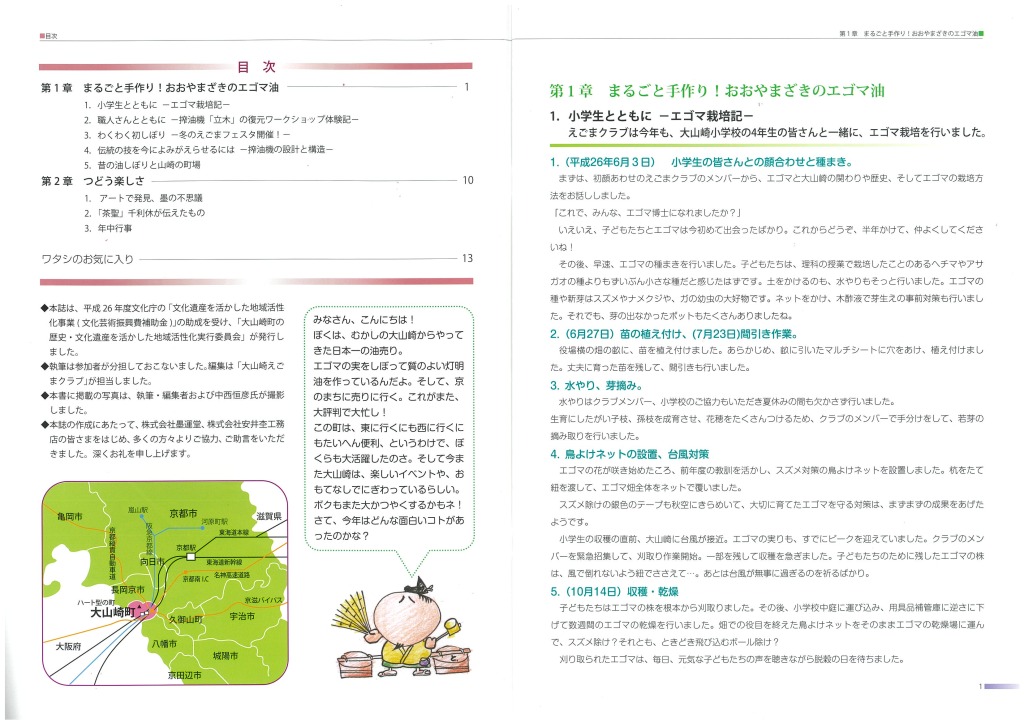

【えごま油】を絞る道具「長木」の紹介です!

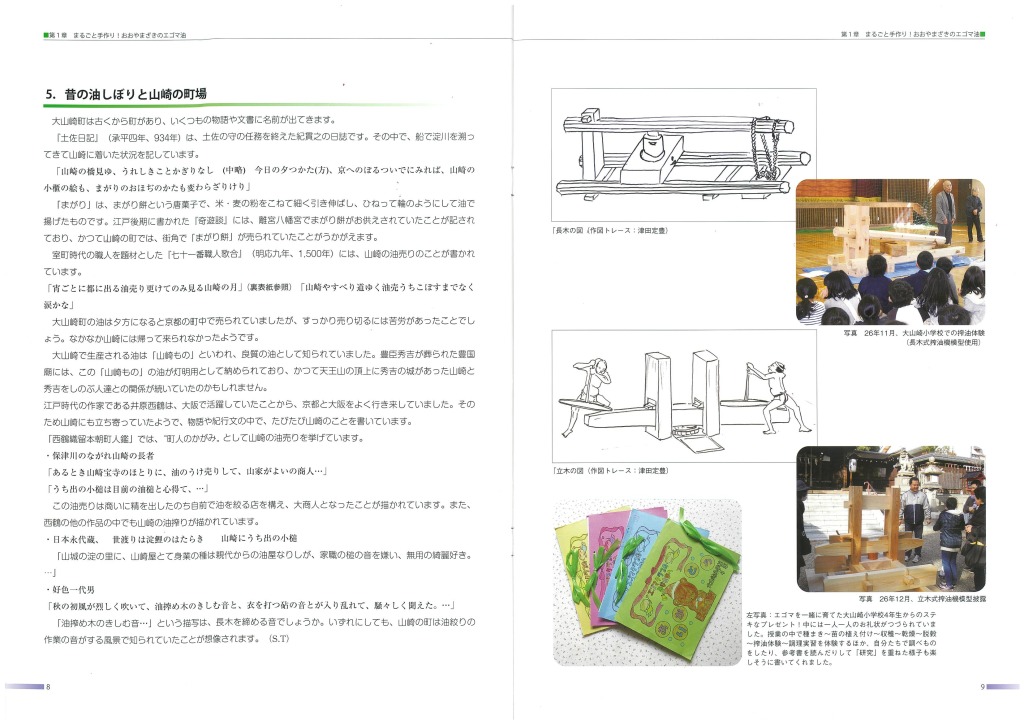

離宮八幡宮様にお参りにいきて、「えごま」油の搾油機の長木(ながき・ちょうき)のミニチュアで体験できて使い方がわかったのが、最大の収穫でした。

テコの原理を利用して「えごま油」を搾油するとソムリエ講習会では聞いていたのですが、どこがどう動くのか全く未知の世界でした!

この搾油機も時代に応じて少しずつ改良が加えられているようです。

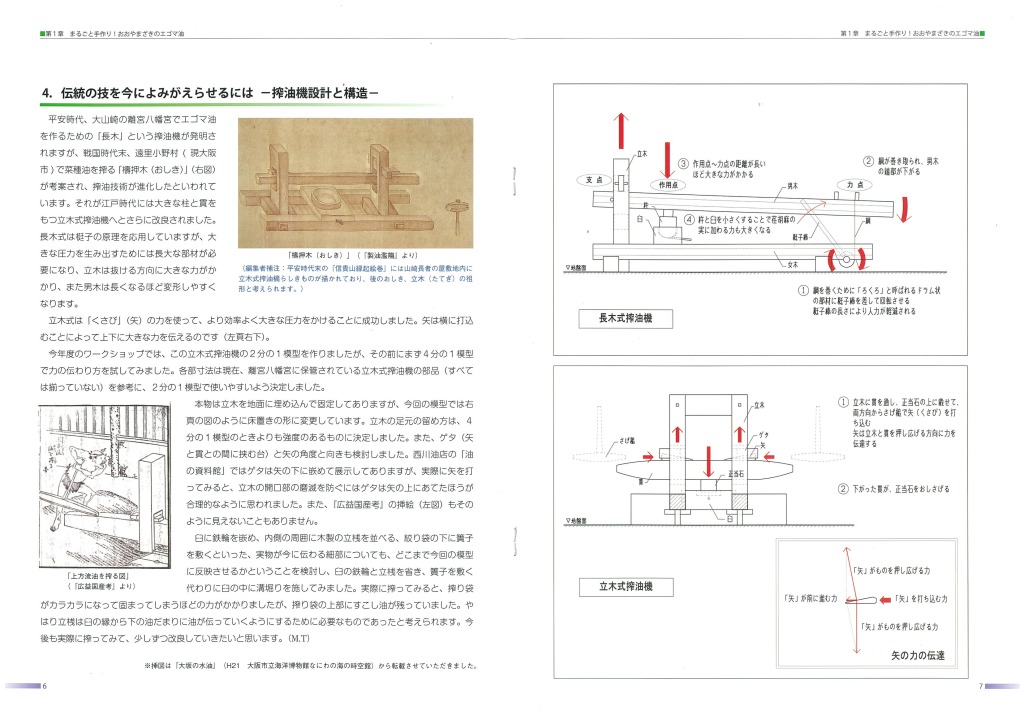

平安時代、大山崎の離宮八幡宮で「えごま」油を作るための「長木、ながき」という搾油機が発明されますが、戦国時代に末、遠里小野村(現大阪市)で菜種油を搾る「おしき」が考案され、搾油技術が進化したと言われています。

それが江戸時代には大きな柱と貫をもつ立木式搾油機へとさらに改良されました。

長木式はテコの原理を応用していますが、大きな圧力を生み出すためには長大な部材が必要になり、立木は抜ける方向に大きな力がかかり、また男木は長くなるほど変形しやすくなります。

立木式は「くさび」(矢)の力を使って、より効率良く大きな圧力をかける事に成功しました、矢は横に打込み事によって上下に大きな力を伝えるのです。

「あかりまちだより、抜粋」

【えごま油】の灯明の素晴らしさを伝えたい

えごま油は、夢があります

・保津川のながれ山崎長者「あるとき山崎宝寺のほとりに、油の受け売りして、山家かよいの商人」「うち出の小槌は目前の油槌と心得て」

「えごま」油を売る事で小僧から大商人になっていく記述です。

戦国武将の「齋藤道三」も「えごま油」売りから武将まで成り上がって行かれたお方です、

いつの日か日本一の「えごま農家」になりたい。

そんな思いが湧き出てきます。

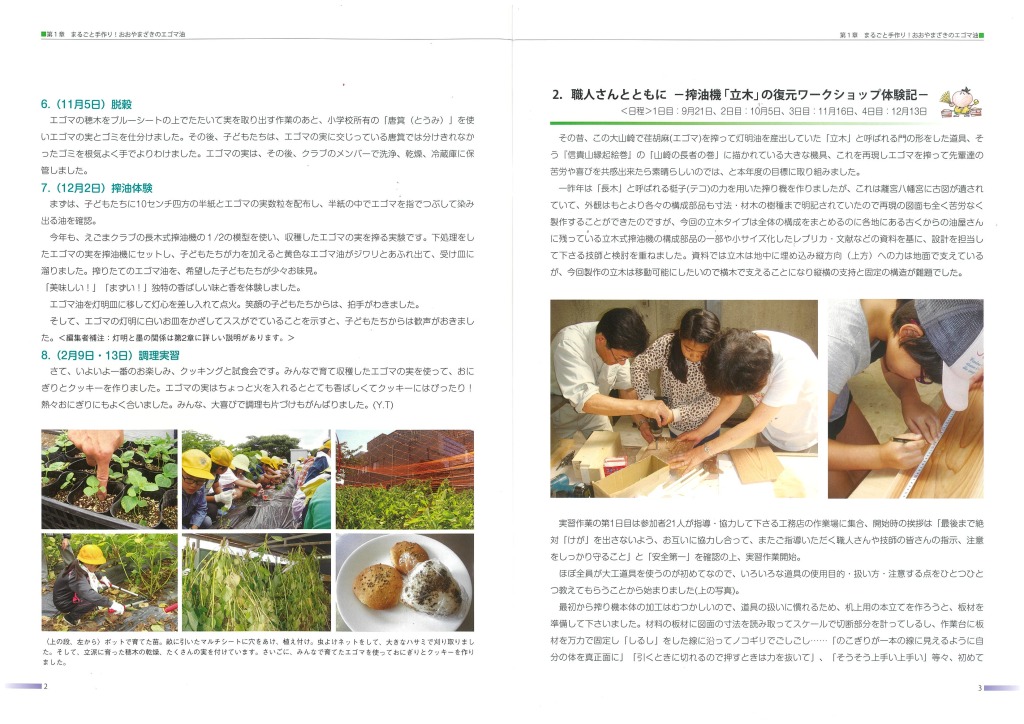

離宮八幡宮・日使頭際(ひのとさい)

日使頭祭とは、毎年4月に執り行われる春の例祭です。 後に当宮は灯明として使われる荏胡麻(えごま)油の製造と販売の中心地「油座(あぶらざ)」として栄えるようになり、その時々の有力者が「日使頭(ひのかしら)」として祭を執り行いました。 現在も全国から多くの油脂関連会社の参拝があるそうです。 離宮八幡宮HPより

平安時代の初めのころ、当宮より淀川の対岸にある現在の石清水八幡宮にも神さまを分けておまつりする為の御遷座祭として始まりました。

当時の日使頭祭は「南祭、藤祭」とも呼ばれ、「北祭(葵祭)」にも並ぶ大きなお祭りでした。

「えごま」油は、灯明や食用にする事は理解していたのですが、「えごま染め」や「墨」にしたりして利用されていたそうで、「えごま」は私達の生活にかなり必要な物だったんだと改めて知りました。

平安時代からの文化を継承している「離宮八幡宮」様には本当に有り難いですし、私達も「えごま」栽培を通じてかかわれることは嬉しい事だと感じています。

新温泉えごま農園が栽培するえごま油通販はこちらから

油祖「離宮八幡宮」様へのアクセス

一番近い公共交通機関はJRになります。JR京都線「山崎」駅下車、徒歩3分◆阪急京都線「大山崎」駅下車、徒歩5分 駅下りたら直ぐに参拝が出来ます!

JRの駅から近い場所の「離宮八幡宮」の石碑と門があったので入ってみたのですが、正門は別側にあります。

離宮八幡宮様の由来について

貞観元年(859年)8月23日、清和天皇の勅命により九州にあった宇佐八幡宮が大山崎に遷宮されまたそうです。この山崎の場所は嵯峨天皇の離宮があったため離宮八幡宮とよばれるようになったそうです。

その後商業組織の「座」の中でも最大の「油座」の本拠地がおかれ、たいへんな富と権力が集中していた。信貴山縁起絵巻にも「山崎長者」としてその豊かさが伝えられています。

この由来から8月23日は「油の日」に制定されたようです。

油祖像です。神人(じにん:寺社の雑役、力仕事をする人)の像とのことで、山崎の油売りをイメージしているそうです。私も「えごま」農家ですが、「えごま油」を沢山生産して販売出来るようになりたい、そんな思いで参拝をしました。

長木の説明看板です、テコの原理ですが、考えついた宮司さん本当にスゴイです!

080-5886-1150

080-5886-1150