2023/03/18

春の彼岸です!お手軽で、美味しい!「じゅうねんぼた餅(えごまぼた餅)」作ってみませんか?

日本独自の仏教信仰の彼岸(ひがん)行事とは?

彼岸(ひがん)とは、日本の雑節の一つで、春分・秋分を中日(ちゅうにち)とし、前後各3日を合わせた各7日間を彼岸とよぶそうです。この期間に行う仏事を彼岸会(ひがんえ)と呼びます。

「極楽浄土」は西方にあり、1年の内で2度、昼と夜との長さが同じになる春分と秋分は、太陽が真東から昇り、真西に沈むので、西方に沈む太陽を礼拝し、遙か彼方の極楽浄土に思いをはせたのが彼岸の始まりであり、

昼夜・東西が平行になるお彼岸の時期には、「あの世」へのゲートが開くといわれてきた。現在ではこのように仏教行事として説明される場合が多い。それがやがて、祖先供養の行事へと趣旨が変わって定着したそうです。

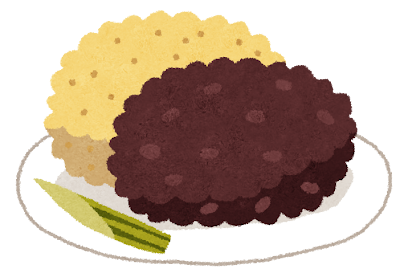

ご先祖様へのお供え物、春は「ぼたもち」秋は「おはぎ」の違いはご存じでしょうか?

◇春は「ぼたもち」、秋は「おはぎ」

彼岸に、ご先祖様にお供えの春は「ぼたもち」と、秋は「おはぎ」と呼び名が変わっていきます。

呼び名は違いますが、もち米と小豆(あんこ)を使用した同じ食べ物なんです。

春は「ぼたもち」と呼び漢字で書くと「牡丹餅」、

牡丹の花からきているそうです。

秋は「おはぎ」と呼び漢字で書くと「御萩」となります。

この呼び名は、それぞれの季節のお花から来ているそうです。

昔の人はしっかりと考えられたんですね!!

「ぼたもち」と「おはぎ」とでは、何が違うのでしょうか?

●一番の大きな違いとしては「あんこ」にあります。

小豆をすり潰した「こしあん」が「春のぼたもち」。

小豆をそのまま煮詰めた「つぶあん」が「秋のおはぎ」となります。

あんこの種類が違う理由としては、あんこに使用される小豆の収穫時期が関係しているです。小豆の収穫が秋9月~11月。

秋のお彼岸時期は収穫したばかりの小豆で「おはぎ」を作ります。収穫したての小豆は皮までやわらく食べられるため、粒あんとして使用します。

春まで保存した小豆は皮が固くなってしまうため、小豆をすり潰して、こしあんとして使用するため、自然の流れに沿った小豆を美味しく食べる方法であんこの種類を分けています。

「こしあん派」「おはぎ派」なんてよく言われていますが、実はあんこの好き嫌いではなかったんですよね!!

さらに、おもちの大きさにも諸説ありますが、春は牡丹の花のように大きく丸く、秋は萩の花のように小さく上品に俵型と

大きさも違うんです。

新温泉町特産の小豆「大納言」はこちら

なぜ、お彼岸に「おはぎ・ぼたもち」をお供えするの?

お彼岸に「おはぎ・ぼたもち」をお供えする由来は、小豆の赤い色には魔除けの効果があると古くから信じられ、邪気を払い家族が健康に過ごす事が出来るように、ご先祖様にお供えされてきました。

昔より日本人は、春の彼岸から農作業が始まり、秋の彼岸の収穫を喜び、昔は貴重な食材の「さとう」を使用した料理を食べて、お彼岸というご先祖様へと繋がる特別な期間に、

魔除けである小豆と高級品である砂糖を使用して「おはぎ(ぼたもち)」を作りご先祖様へとお供えをして、

感謝の気持ちと一緒にいろいろな願いや祈りをお捧げご先祖様を大切にしているんですね。

健康に過ごせて簡単に作れる!「えごま」ぼたもち(じゅうねんぼたもち)の作り方

「えごま」ぼた餅(じゅうねんぼた餅)の材料

●もち米2.5合

●うるち米2.5合

●えごまの実100g

●砂糖100g

●塩(少々)

「えごま」ぼた餅(じゅうねんぼた餅)の作り方

●もち米とうるち米を1時間水に漬けておく

●熱したフライパンに「えごま」の実を入れ炒る

えごまに多く含まれるα−リノレン酸は熱に弱く、加熱し過ぎるとその成分がほとんど失われてしまうといわれています。エゴマは焦げないように低温で炒り、2・3粒はじけて芳ばしい香りがしてきたらすぐに火から上げましょう。

●すり鉢に入れてすり潰す

●砂糖、塩を混ぜます

●炊きあがったもち米を、すりこぎで潰す

●お好みの大きさに固め「えごま」餡をからめて出来上がりです!

えごま実が手に入いりにくい時は、えごまパウダーでも代用出来ます!

(すり潰す手間が省けます)

080-5886-1150

080-5886-1150